それは税務において重要な考え方は「時価」であり、この「税務上の時価」という考え方が欠けている不動産鑑定評価額があるからです。

しかし、不動産税務に詳しくない税理士も多く、また、税務に詳しくない不動産鑑定士が多いのが現実です。

例えば、大半の税理士なら知っている「広大地」という用語はどんなに少なく見積もっても50%以上の不動産鑑定士は知りません。

なぜ、こういうことが起きるかというと、「広大地」という用語は税務上の用語であり、路線価等の公的な仕事、税務に関係のない不動産鑑定業務を行なっていれば、触れることの無い用語だからです。

しかし、税理士は不動産鑑定士の業界がそういう状況とも知らず、「税務上の時価」を算定する案件を不動産鑑定鑑定士に依頼しているのです。

また、税理士、または、クライアントから「もっと低く」、「もっと高く」という要望が出ることもあります。

これが「税務調査で否認される時価」とされてしまうこともあるのです。

もちろん、上で「税務調査で否認されない」と書きましたが、税務の問題は「絶対」とは言えないので、100%の保証をするものではありませんし、それは誰にもできません。

しかし、「どうすれば、税務調査で極めて否認されにくいのか?」、これを最大限に考えているのが、私達の不動産鑑定評価額のポリシーなのです。

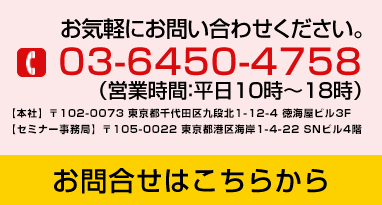

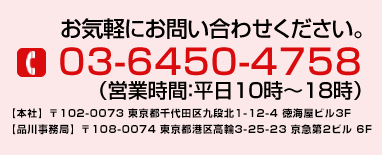

この目的を達成するために、①元国税調査官、②資産税に詳しく、税理士会等での講師実績も多い税理士、③税務に特化した鑑定ができる不動産鑑定士、が集まりました。

このメンバーが核となって、税務調査で否認されにくい不動産鑑定評価額を計算しますので、安心してご依頼ください。

税務調査で否認されれば、非常に多額の税金がかかることもあります。

実際、世の中には税務調査で否認され、非常に多額の税金がかかった事例は山ほどあります。

こういうお客様を出さないために、私達の会社は存在するのです。

不動産鑑定士というと、売買などの場合の「不動産の時価」を算定することが業務とお考えの方も多いですが、そうではありません。

「賃料の適正額の計算」も業務の範囲なので、「同族間、親族間で不動産を賃貸する場合の適正賃料」の計算も致します。

特に役員社宅などの場合、税務調査で否認されると多額の納税(法人側:過大役員報酬、個人側:源泉所得税)が発生する場合があります。

だからこそ、慎重に計算しなければならないケースも多いのですが、ここが適当になっているケースも多々あります。

特に賃料は継続的に支払うものですので、これでは税務調査で否認されるリスクを抱えながら走っていることになるのです。

これを否認されないためにも、同族間、親族間で不動産の賃貸借をする場合は、必ず、不動産鑑定を採用すべきなのです。

いかがでしょうか?

![]()